今朝、ニュースを見ていて思わず手が止まりました。

「北九州市の推計人口、89万9916人に」。

ついに“90万人”を下回った可能性があるーーそんな見出し。

もちろん、街にとっては大きな節目かもしれません。

けれど私はその数字に、なぜか静かな感情が湧いてきました。

“ああ、街は変わろうとしているんだな”って。

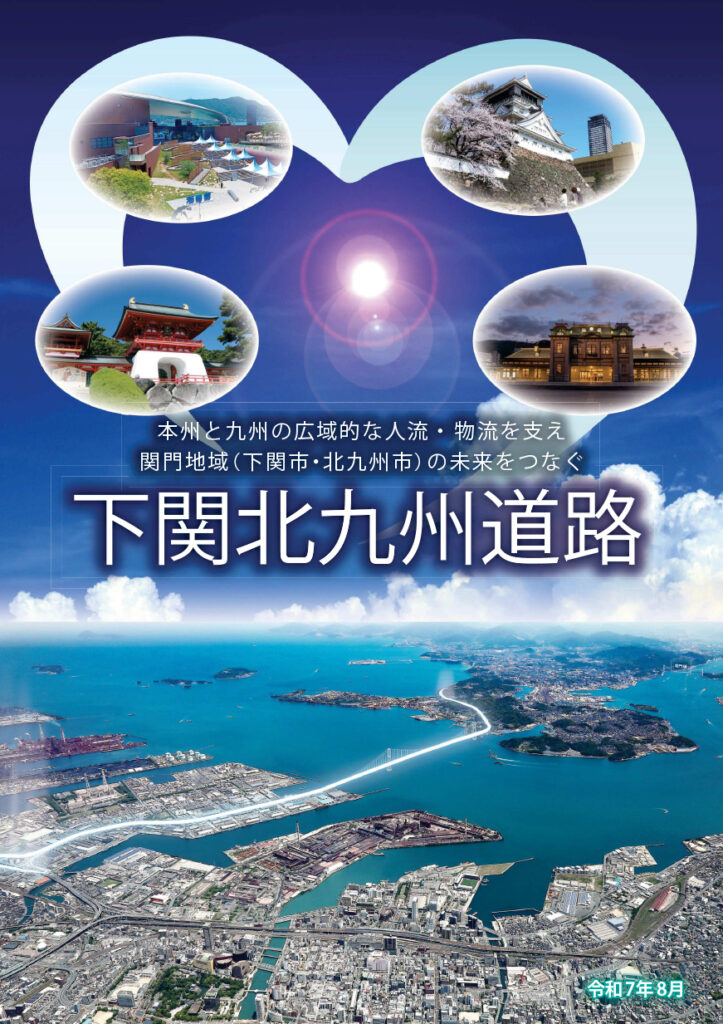

街を歩くと、数字とは別の表情がある

最近、まちなかを歩くと、

夕方の光に照らされながら楽しそうに歩く親子や、

カメラを持って門司港を散策する観光客、

商店街でイベントの打ち合わせをしている若い人たち——

「人が減っている街」という言葉とは、まるで違う景色が広がっています。

ニュースの数字だけを見ていると、

どこか寂しさが強調されてしまうけれど、

実際の北九州はむしろ“あたらしい動き”が増えている気がします。

まるで、季節が変わる前にふっと吹く、あの前触れの風みたいに。

人が減ることは、街が静かになることとは限らない

1979年には107万人いた北九州市。

産業が変わり、暮らし方も多様になって、

そして今、推計で89万9916人。

数字だけを見ると「減っている」と感じます。

でも街を歩くと「動いている」と思うんです。

若い人のチャレンジが増え、

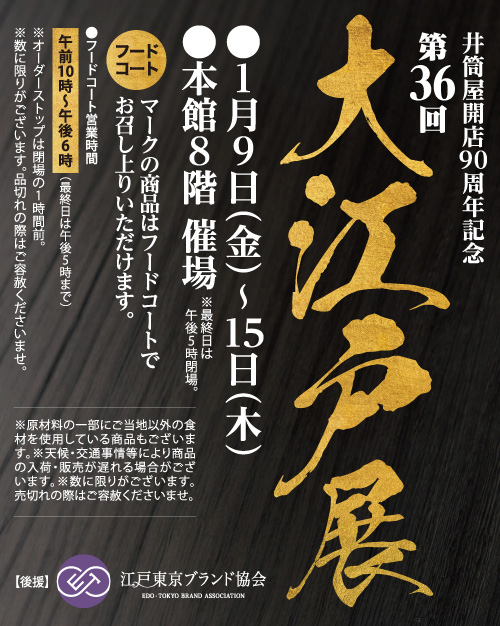

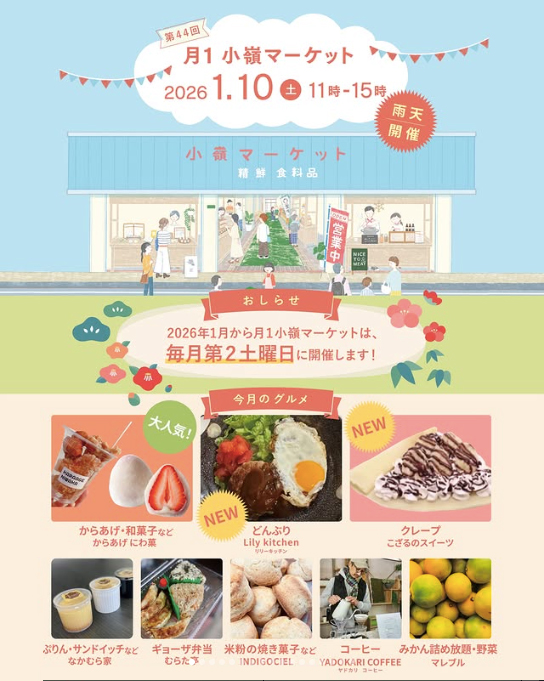

イベントは毎週のように開催され、

新しいカフェやお店が生まれ、

そして歴史を次の世代につなごうとする動きもあちこちで見かけます。

北九州は“静かに燃える街”。

根っこが強いから、変化に向かう力も強い。

人口の数字が、そんな街の温度を測れるわけではないんですよね。

このタイミングだからこそ感じられる“まちの余白”

私は、人口のニュースを見た時、

少しだけ、胸の奥がぎゅっとしました。

でもその瞬間、

小倉城の前でピクニックしている家族の姿がふと浮かんだんです。

折尾駅の新しい広場を歩く高校生たちの笑い声も。

門司港レトロの夕暮れも。

“この街には、まだまだ人が集まる理由がある”

そう思い出したら、数字の重さが少し軽くなりました。

むしろ今、北九州は

「新しく生まれる余白」がいっぱいある街。

だからこそ、

挑戦しやすい。

居場所を見つけやすい。

誰かの未来が芽吹きやすい。

そんなポテンシャルを、毎日の取材の中でひしひしと感じます。

おわりに:数字では測れない“好き”がある

今日の数字は、歴史的な転換点かもしれません。

だけど私は、この街が“少なくなる”とは思っていません。

だって、

人の温度、

街の匂い、

イベントのざわめき、

すれ違う人たちのやさしさ——

そういうのは、人口表だけでは測れないから。

北九州には、まだまだ物語があって、

まだまだ未来が待っていて、

そして、まだまだ“好きになる瞬間”がたくさんあります。

数字が動くたび、

私はまた、この街のことをもっと知りたくなる。

そして、もっと好きになる。

今日もやっぱり、北九州はいい街です。